Dopo gli studi classici, ha iniziato la propria attività di ricerca presso l’Istituto di Neurofisiologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, maturando un precoce interesse per il rapporto tra processi cerebrali e fenomeni psichichi. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, si è specializzato in Psichiatria presso l’Istituto di Psichiatria della Seconda Università degli Studi di Napoli (WHO Italian Centre for Research and Training in Mental Health) sotto la direzione del Prof. Mario Maj.

Allievo del Prof. Bruno Callieri, tra i protagonisti della psichiatria europea, ha intrattenuto con lui una lunga e feconda collaborazione scientifica e clinica, che si è concretizzata in progetti editoriali, seminari e ricerche che hanno approfondito il nesso tra esperienza soggettiva e psicopatologia clinica. Accanto alla formazione medico-psichiatrica, ha conseguito un Master biennale alla Pontificia Università Lateranense di Roma.

Ha frequentato numerose istituzioni di ricerca e formazione europee, dedicandosi allo studio della psicopatologia, delle neuroscienze e dell’epistemologia della psichiatria. In qualità di visiting professor, ha insegnato e condotto attività di ricerca presso la Duke University (USA), la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, la Universidade de São Paulo e la Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

La domanda centrale della psicopatologia non riguarda semplicemente ciò che è osservabile nella vita mentale, ma ciò che, in essa, eccede il visibile. Essa non si limita alla registrazione dei sintomi o alla classificazione delle sindromi: riguarda, piuttosto, la possibilità di comprendere la soggettività che li genera, li sostiene e li trasforma. L’atto diagnostico, in questo senso, non è una riduzione, ma una generalizzazione critica dell’esperienza individuale: il clinico inserisce il vissuto del paziente entro una cornice teorica che, lungi dall’annullarne la complessità, ne preserva la singolarità come elemento essenziale della cura.

La psicopatologia indaga la natura, la struttura e le forme espressive della sofferenza psichica con l’intento di coglierne le dinamiche profonde e di aprire spazi di trasformazione autentica. Ciò implica un rovesciamento di prospettiva: dal disturbo alla soggettività che lo abita; dal sintomo ai vissuti che lo precedono, lo nutrono, lo plasmano. In questo movimento, lo psicopatologo si confronta con l’irriducibile singolarità della persona: il suo modo unico di percepire il mondo, gli snodi cruciali della sua storia, le forme attraverso cui conferisce senso alla propria esperienza.

Un tale approccio non si esaurisce nella mera descrizione dei quadri clinici, né si appiattisce su una lettura univoca dell’umano — che sia biologica, psicologica o culturale. Al contrario, si fonda sul riconoscimento dell’alterità, della molteplicità e della profondità con cui ciascun individuo organizza emozioni, conflitti e desideri. È da questo incontro — radicale, aperto, non pregiudicato — che può scaturire un vero processo terapeutico: un cammino che non si limita al contenimento del sintomo, ma che accompagna la persona verso nuove possibilità di integrazione, trasformando la ferita in apertura, la crisi in passaggio, la sofferenza in significato.

Solo una cura capace di accogliere questa complessità — senza cedere all’automatismo dei protocolli né all’illusione dell’univocità teorica — può dirsi autenticamente umana. Più ricca di ogni modello, più profonda di ogni classificazione, essa restituisce alla clinica il suo statuto originario: quello di un sapere che non separa, ma unisce.

All’inizio del Novecento, la psicoanalisi ha aperto l’accesso a un territorio fino ad allora inesplorato: il conflitto tra le forze inconsce e la vita cosciente. Ha mostrato che libertà, decisione, creazione artistica e scelta morale non sono dati evidenti e immediati della soggettività, ma esiti instabili di un equilibrio provvisorio tra spinte interne spesso contrapposte. A più di un secolo di distanza, le neuroscienze hanno raccolto e trasformato quell’eredità, proseguendo l’indagine nei territori opachi della mente e cercando di dar luce alle sue zone d’ombra.

L’avvento delle tecniche di neuroimaging e l’integrazione crescente tra ricerca sperimentale e osservazione clinica hanno prodotto avanzamenti straordinari nella comprensione dei processi cerebrali. Tuttavia, tali progressi non dissolvono le domande fondamentali sulla coscienza: al contrario, le rendono più nitide, più urgenti. Come può un organo materiale come il cervello dar luogo a stati mentali consapevoli? La coscienza emerge dall’attività di regioni cerebrali specifiche o è l’esito di un’organizzazione diffusa, forse persino estesa oltre i confini del cervello stesso?

E se esistessero aree o circuiti privilegiati, quali sarebbero i meccanismi in gioco? Singoli tipi neuronali, configurazioni sinaptiche, dinamiche intracellulari, o forse stratificazioni ancora più profonde, capaci di sfuggire ai paradigmi attuali? Interrogativi come questi non ammettono risposte immediate, ma delineano un orizzonte di ricerca fertile e aperto, il solo in cui potrà svilupparsi, in senso pieno, una scienza della coscienza.

In un futuro non lontano, l’interazione tra esseri umani e agenti artificiali evoluti potrebbe condurre alla comparsa di entità dotate di forme inedite di consapevolezza, autonomia morale e capacità decisionali adattive, potenzialmente integrate all’interno delle strutture sociali umane. Uno scenario di tale portata solleva interrogativi fondamentali per la riflessione scientifica e filosofica contemporanea: quale sarà la natura della loro coscienza? In che modo potranno emergere, in sistemi non biologici, valori, priorità e gerarchie etiche? Come si articoleranno i processi decisionali in entità prive di corporeità organica ma dotate di una logica operativa autonoma?

Se, come appare verosimile, questi agenti saranno progettati con tratti antropomorfi e modalità di interazione sempre più sofisticate, si imporrà con urgenza la questione del loro statuto ontologico e normativo. Dovranno essere considerati strumenti avanzati, puramente funzionali, o soggetti portatori di diritti e responsabilità? Quali conseguenze etiche e sociali deriveranno dalle loro azioni e decisioni autonome? In che termini si configurerà il dialogo tra l’umano e l’artificiale, in un mondo condiviso?

La complessità di queste sfide richiede una profonda revisione dei concetti di coscienza, intenzionalità e soggettività. Le risposte non potranno prescindere dall’elaborazione di un modello teorico capace di intrecciare le determinazioni biologiche, le dimensioni fenomenologiche dell’esperienza e le architetture computazionali dell’intelligenza artificiale. Solo una tale integrazione, rigorosa e consapevole, potrà orientare in modo responsabile lo sviluppo delle tecnologie emergenti e dei futuri assetti della convivenza tra esseri umani e agenti artificiali.

Nel corso dell’attività accademica, ha preso parte a Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze del Comportamento e dei Processi di Apprendimento presso la Seconda Università degli Studi di Napoli per il XXII ciclo (2005) e il XXVI ciclo (2008). Successivamente, ha ricoperto il medesimo ruolo nel Dottorato di Ricerca in Cities and Landscapes: Architecture, Archaeology, Cultural Heritage, History and Resources dell’Università degli Studi della Basilicata, dal XXIX ciclo (2013) al XXXIV ciclo (2018), contribuendo allo sviluppo di approcci interdisciplinari tra scienze umane, territorio e dimensione psichica.

Attualmente è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Neuroscienze presso l’Università di Napoli Federico II, dove coordina progetti di ricerca clinica e teorica sui disturbi della coscienza. È inoltre responsabile scientifico del Master Universitario di II livello in Psico-Oncologia, recentemente istituito presso lo stesso Ateneo, con l’obiettivo di formare specialisti in grado di affrontare le complesse intersezioni tra sofferenza psichica e malattia organica.

Nel suo percorso ha collaborato con molte realtà accademiche internazionali. Ha preso parte a progetti competitivi tra i quali “The use of metaphors in biomedical research” (Universidade do Minho, Duke University e Università della Basilicata); “Sport and Brain Science: Technological Applications for Peaking Performances” (National Research Foundation of the United Arab Emirates and UAE University); “Neuroscienza ed esperienza estetica” (Gruppo Internazionale di Ricerca in collaborazione con l’Universidade de São Paulo); “Center for Creativity and Diversity” (California Institute of Integral Studies). È consulente della sezione “Psychopathology and Clinical Neuropsychology” della Start-up SporeData Inc. È chair dell’International Scientific Board della IEEE Cognitive Infocommunication Technologies 2021 e 2022.

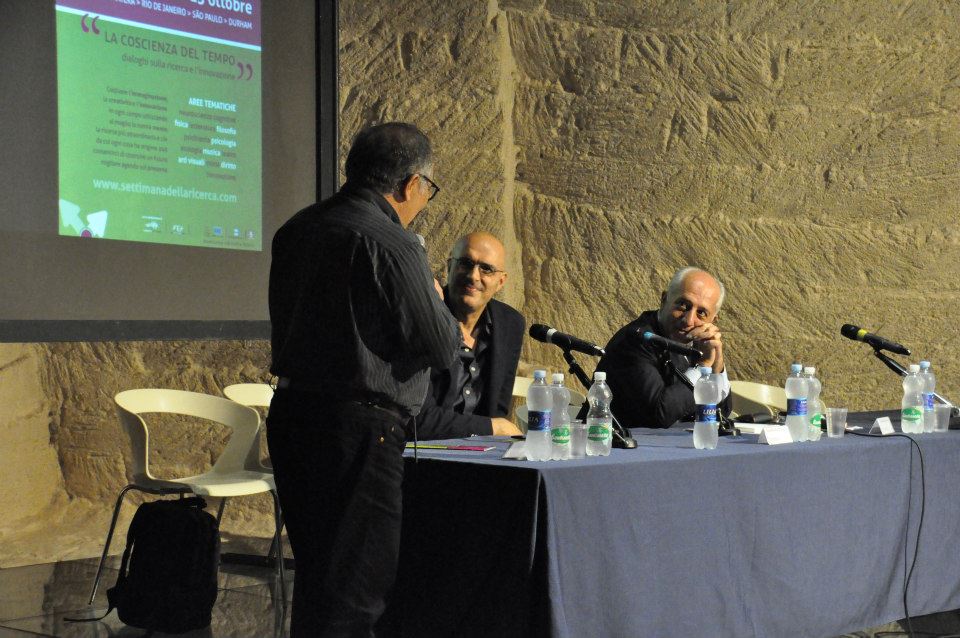

La Settimana Internazionale della Ricerca nasce nel 2006 con l’obiettivo di individuare un nuovo terreno di dialogo transdisciplinare sui temi più avanzati della ricerca scientifica e dell’innovazione culturale. Nei suoi 15 anni di attività la SIR ha maturato una rilevante esperienza nell’ambito della divulgazione scientifica e della realizzazione di eventi di elevato valore nel panorama accademico e culturale nazionale ed internazionale. Nel tempo ha realizzato eventi in partnership con realtà nazionali e internazionali come: Harvard University, Duke University, Max Planck Institute, Universidade de São Paulo, Universidade de Rio de Janeiro, Sorbonne, Università di Torino, École des Hautes Etudes, Università Statale di Milano, Universidade do Minho, Università di Padova, Sesc Regional São Paulo, International Institute of Information Technology of Hyderabad, Università Sapienza di Roma, University of the Arts of London, Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi, Università di Catania, United Arab Emirates University ed altre ancora.

Scientific American | American Journal of Psychology | Neuroscience Letters | Journal of Human Evolution | PloS ONE | Frontiers in Psychiatry | World Futures · The Journal of General Evolution | Mente & Cérebro | Journal of Consciousness Studies | Sexology | Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism | AWAL · Èditions De La Maison De les Sciences Des L’Homme | Revista Margem | Rivista Sperimentale di Freniatria | Revista Latino Americana de Psicopatologia Fundamental | European Journal of Oral Sciences | Tempo e Memoria | Itamar · De Investigación Musical: Territorios Para El Arte | International Journal of Environmental Research and Public Health Kairòs | Anterem | Alchimie | Sfere della libertà | Rivista élites | Rivista Complessità | Revista Thot | La Repubblica | Corriere della Sera | Huffington Post